[황혼이 위험하다] 경로당 많으면 노인 자살률 떨어진다?

- senior6040

- 2020년 8월 6일

- 3분 분량

<뉴스포스트> 이별님 기자 승인 2020.08.07

한국 사회의 고질적인 병폐를 이야기할 때 자살 문제를 뺄 수 없다. OECD 국가 중 가장 자살을 많이 하는 나라라는 불명예가 십수 년째 대한민국의 꼬리표처럼 따라온다. 최근에는 특히 노년층의 자살이 눈에 띈다. 무엇이 문제일까. 세월의 풍파를 모두 견딘 이들이, 굴곡진 현대사를 몸소 체험한 이들이 왜 생의 끝을 스스로 마감하는 것일까. <뉴스포스트>는 노년층의 자살 즉 ‘황혼 자살’ 문제를 분석하고 해결 방안을 이야기해보는 기획 보도를 준비했다.

[뉴스포스트=이별님 기자] 대한민국 사회의 고질적인 병폐를 이야기 할 때 빼놓을 수 없는 건 ‘자살 문제’다. ‘OECD 최악의 자살 대국’라는 오명이 십수 년째 대한민국에 꼬리표로 붙은 가운데, 노령층 인구의 자살 문제는 더욱 심각하다. 보건복지부에 따르면 지난 2018년 기준 만 65세 이상 황혼 자살률은 무려 48.6명으로 전체 연령대 자살률 26.6명의 1.5배에 달한다.

국제사회 기준을 놓고 봐도 한국의 황혼 자살률은 매우 높은 수치다. 가장 최근 OECD 노인 자살률 수치는 18.4명이다. 2014년부터 2018년까지 5년간 한국의 65세 이상 자살률은 2014년 55.5명, 2015년 58.6명, 2016년 53.3명, 2017년 47.7명, 2018년 48.6명이다. 전체적으로 감소세를 보이고 있지만 자살률 45명 선을 유지하고 있다. 황혼 자살 문제가 어제오늘의 일이 아니라는 이야기다.

당연한 이야기지만, 황혼 자살률을 떨어트리기 위해서는 예방이 가장 중요하다. 젊은 세대보다 신체적으로 약한 노인의 경우 자살 성공률이 타 연령대보다 높다. 한번 자살 시도를 했다면 사망에 이르는 사례가 많다. <뉴스포스트>는 지난달 말 한국자살예방센터장 정택수 우석대학교 교수와의 인터뷰를 통해 황혼 자살을 막는 방법을 알 수 있었다. 전문가의 도움과 주변 지인들의 세심한 관심이 필요하다는 것이다.

하지만 황혼 자살률이 최소 5년 이상 이어진 고질적인 사회적 병리 현상인 만큼 전문가와 개인의 노력만으로 해결될 수 있는 문제라고 치부하기엔 어렵다. 노인 문제에 대한 국가적 차원의 뼈를 깎는 노력이 필요할 때다. 실제로 전문가들은 노년층 자살을 막기 위한 정책을 연구 보고서 등을 통해 제언한다. 본편에서는 황혼 자살을 막기 위해 어떤 국가적 노력이 필요한지 살펴보았다.

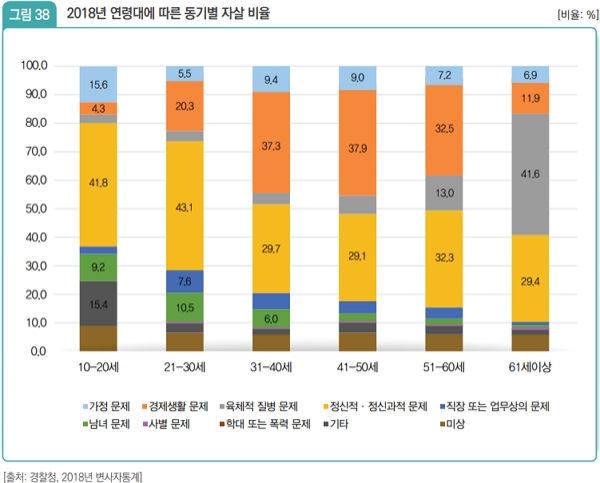

지난 6월 보건복지부가 발표한 2020자살예방백서에서는 경찰청 변사자료를 통해 연령별로 자살 동기를 분석했다. (표=보건복지부 제공)

황혼 자살률, 빈곤과 함께 잡혀야

서울대학교 사회복지학과 교수 강창숙과 서울대학교 사회복지학과 박사과정 이창숙이 올해 6월 발표한 ‘지역 노인자살률 궤적 관련 요인’은 논문은 통계청 사망원인통계와 기초지방자치단체 행정 데이터 등을 이용해 2012년부터 2018년까지 전국의 229개 시·군·구의 황혼 자살률 분석했다. 그 결과 통계적으로 국민기초생활보장제도나 노령연금과 같은 빈곤 완화 및 소득 보장 정책이 노인 자살률 완화에 긍정적인 작용을 하는 것으로 나타났다.

논문에 따르면 전국 229개 시·군·구 중 65세 이상 국민기초생활 수급률 높은 지역의 노인 자살률은 그렇지 않은 지역보다 황혼 자살률이 낮았다. 그뿐만 아니라 시간이 지나도 낮은 자살률을 유지했다. 경제적으로 어려움을 겪는 노인일지라도 기초생활수급 제도 등 국가로부터 금전적 복지 혜택을 보장받을 경우 자살률이 떨어짐을 알 수 있다.

실제로 경찰청 변사자료 자살 통계에 따르면 61세 이상 자살자의 동기 중 생활고가 육체적 질병 문제(41.6%), 정신과적 문제(29.4%)에 이어 11.9%로 적지 않은 수치를 기록했다. 이마저도 생활고가 황혼 자살 동기 1, 2위인 육체적 질병과 정신과적 문제와 연결돼 있다는 게 전문가의 설명이다. 한국자살예방센터장 정택수 우석대 교수는 앞서 본지와 진행한 인터뷰에서 “육체적 질병과 경제적 어려움이 신변 비관과 우울증으로 이어진다”고 말한 바 있다.

하지만 빈곤 완화 정책만으로 황혼 자살률을 떨어트리기에는 부족하다는 게 논문의 내용이다. 논문에 따르면 경제적 수준이 높은 노인들이 사는 지역은 그렇지 않은 지역보다 자살률이 낮았으나, 자살률 감소세 역시 느렸다. 논문은 “국민기초생활 수급률과 달리 노령 연금 수급률이 높은 지역일수록 노인 자살률 감소가 느리게 이뤄지는 것으로 확인됐다”며 “수급률이 높은 지역에는 상대적으로 사회경제적 수준이 높은 노인들이 많이 산다”고 설명했다.

서울 송파구의 한 경로당. 황혼 자살률 감소를 위해서는 경로당 등 노인여가복지시설이 중요하다고 전문가들은 말한다. (사진=뉴스포스트 DB)

중요한 건 사회적 인프라

황혼 자살률 감소를 위해 노인 빈곤 해결 정책은 매우 중요하지만, 당장 돈을 쥐여주는 것만이 능사가 아니다. 장기적인 관점에서는 사회적 인프라 확충이 더 중요하다. 노인 복지관이나 경로당, 노인 교실, 노인 휴게실 등 노인들의 사회 참여와 여가를 담당하는 노인여가복지시설 역시 중요하다. 분석 결과 노인 1천 명당 노인여가복지시설 수가 많았던 지역들의 경우 시간이 지날수록 빠른 속도로 황혼 자살률이 감소하는 것으로 나타났다.

아울러 노인들의 정신 건강을 책임지는 정신건강의학 전문의, 정신건강복지센터 등의 수가 지역 사회에 많아야 황혼 자살률을 떨어트릴 수 있다. 인구 10만 명당 정신건강의학 전문의 수가 높은 지역의 노인 자살률이 그렇지 않은 지역보다 지속적으로 낮았다고 논문은 전했다. 인구 당 정신건강복지센터 수가 많은 지역의 경우 시간이 지날수록 황혼 자살률이 빠르게 감소했다. 자살 고위험 지역을 중심으로 설치된 정신건강복지센터가 제 역할을 했다고 볼 수 있다.

하지만 한국의 높은 황혼 자살률과 비교해볼 때 여전히 사회적 인프라는 부족한 게 현실이다. 노인 자살 관련 센터는 손에 꼽히고, 그마저도 수도권에 몰려있다. 권오균 장안대학교 사회복지학과 교수는 지난해 ‘한국노인의 자살실태와 해결 방안에 관한 연구’를 통해 “노인 자살이 급증하는데 노인자살예방센터는 매우 부족한 형편”이라며 “지역사회 정신건강증진센터가 전국적으로 광범위하게 분포하고 있지만, 특화된 전문 인력이 부족한 실정”이라고 지적했다.

권 교수는 “장기적으로 노인자살예방센터 등 전문 상담 기관의 확충이, 단기적으로는 노인종합복지관에 노인 자살 (문제를) 전담할 인력을 교육 및 배치해야 하는 게 필요하다”고 덧붙였다. 그 밖에도 노인 자조 모임 등 사회적 지지망 확대, 각종 체험활동 등 우울증 예방 프로그램 등이 필요하다고 제언했다.

이별님 기자 leestarnim@nate.com

댓글